«Es ist entscheidend, die positiven Aspekte sozialer Medien nicht aus dem Blick zu verlieren.»

Handy, soziale Medien und virtuelle Räume prägen den Alltag von Kindern und Jugendlichen – und stellen Eltern, Lehrkräfte und die Jugendarbeit vor neue Herausforderungen. Wie kann Jugendarbeit in dieser digitalen Welt gelingen? Diese Frage untersuchte ein Team um Olivier Steiner vom Institut für Kinder- und Jugendhilfe der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW. Im Interview erzählt der Forscher über unkonventionelle Methoden, hybride Räume und was Erwachsene besser machen können.

Ja, ich gehöre noch zu einer Generation, die nicht mit digitalen Technologien aufgewachsen ist. Ungefähr im Alter von elf bis zwölf Jahren erhielt ich einen Commodore 64, einen Heimcomputer. Es war für mich damals ein grosses Ereignis, die ersten Computerspiele darauf zu spielen.

Computerspiele haben sich als Freizeitbeschäftigung breit etabliert. Das war zu erwarten. Doch das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen hat sich auch grundlegend verändert – vor allem durch das Internet und die sozialen Medien. Diese Plattformen ermöglichen ganz neue Formen der interaktiven Vernetzung. Jugendliche können sich über Bilder und Videos selbst darstellen und zu jeder Zeit an jedem Ort kommunizieren. Diese alltägliche Verfügbarkeit insbesondere durch mobile Geräte hat eine völlig neue Lebensrealität für die jungen Menschen geschaffen. So entstehen hybride Lebenswelten, in denen sie sich gleichzeitig sowohl in analogen als auch in digitalen Räumen bewegen. Zu Hause, in der Schule oder im Stadtpark, mit dem Smartphone in der Hand. Hinzu kommt, dass die jungen Menschen ihr erstes Smartphone in immer jüngerem Alter erhalten – als Zehnjährige oder teilweise schon als Achtjährige.

Das ist eine ziemlich kontrovers diskutierte Frage. Oft wird betont, dass Jugendliche durch die sozialen Medien sehr viel Schlechtes erfahren. Es ist sicher richtig und wichtig, dieses Thema anzusprechen und anzugehen. Gleichzeitig finde ich es entscheidend, die positiven Aspekte nicht aus dem Blick zu verlieren. Soziale Medien bieten Jugendlichen die Chance, sich zu vernetzen, auszutauschen und Gleichgesinnte zu finden. Sie können Communities entdecken, in denen sie ihren Interessen nachgehen und wertvolle Informationen sammeln, sei es zum Thema Mangas, Sport oder Politik.

Auf jeden Fall. In der sozialen Arbeit und speziell in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, womit sich unser Projekt e_space befasst, stellen sich solche Fragen: Wie integrieren wir soziale Medien in unsere Jugendarbeit? Wie gehen wir dabei auf Jugendliche zu? Gibt es schon Formen von digitaler Jugendarbeit? Falls nicht, wie könnte eine solche digitale Jugendarbeit konkret aussehen? Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein freiwilliges Angebot, das häufig auch in ländlichen Regionen angesiedelt ist. Es unterstützt und begleitet Jugendliche in ihrem Aufwachsen und findet in Jugendhäusern statt oder in anderen Sozialräumen, wo sich Jugendliche treffen.

Wir selbst an der FHNW haben im Projekt nicht mit Jugendlichen, sondern mit Fachpersonen zusammengearbeitet, die ihrerseits an die Jugendlichen herangetreten sind und sie einbezogen haben. Denn die Fachpersonen verfügen über die besten Beziehungen zu den Jugendlichen und es besteht ein Vertrauensverhältnis. Zudem haben wir mit dem Verein «Jugendarbeit.digital» und dem Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz zusammengearbeitet.

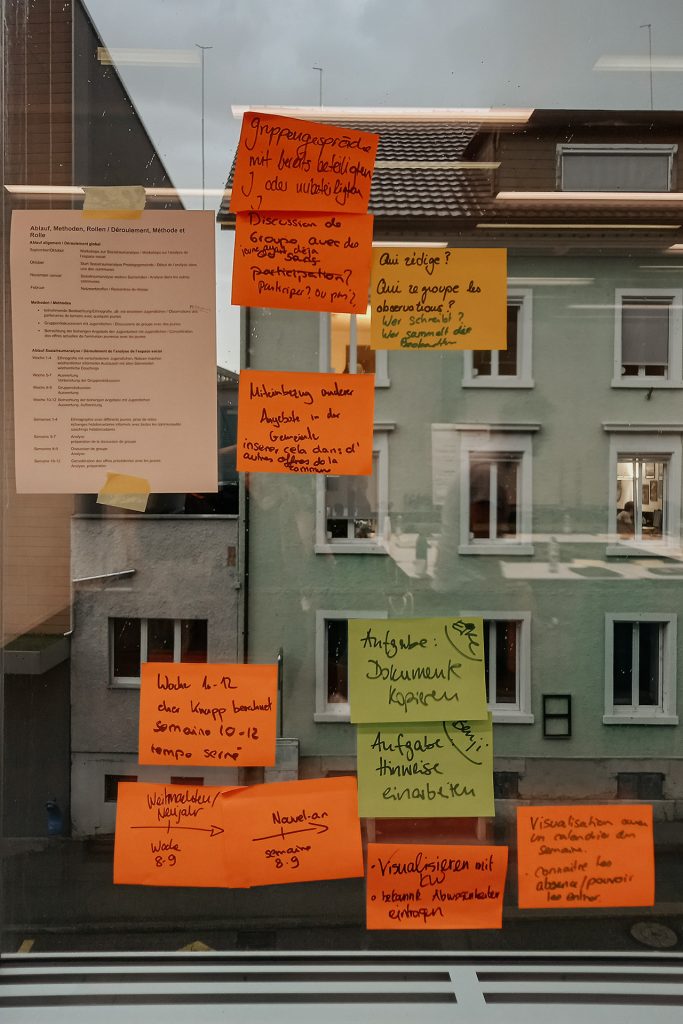

Zuerst haben wir mit Fachpersonen von fünf Einrichtungen aus der Westschweiz und der Deutschschweiz eine Sozialraumanalyse durchgeführt. Also, wie halten sich Jugendliche in den erwähnten hybriden Räumen auf, was sind ihre Bedürfnisse? Hierbei haben wir Methoden wie die teilnehmende Beobachtung verwendet, die ursprünglich aus der ethnografischen Feldforschung stammt. Zum Beispiel sind Fachpersonen mit den Jugendlichen Zug gefahren. Die Fachpersonen haben dort die Jugendlichen beobachtet, wie und wofür sie ihr Smartphone verwenden, und sind mit ihnen ins Gespräch gekommen. So verstehen die Fachpersonen besser, was Jugendliche digital und analog bewegt, und nähern sich an ihre Lebenswelt an. Die Beobachtungen und Gespräche werden dokumentiert.

Als Forschende wollten wir natürlich wissen, wie die Jugendlichen sich die hybriden Räume aneignen und sie gestalten. Darauf basierend können die Fachpersonen vor Ort ihre Projekte für die digitale Jugendarbeit entwickeln. Das Projekt zeigte jedoch, dass auch im Forschungsprozess Irrungen oder Entwicklungen stattfinden. Beispielsweise hat eine Einrichtung vorgehabt, ein Computerspiel zu entwickeln zum Thema Schlaflosigkeit und dem Problem des verkürzten Schlafes durch die lange Nutzung sozialer Medien. Nachdem sie diese Idee eine gewisse Zeit verfolgt hatten, haben sie sich aber entschieden, verstärkt auf das Thema Partizipation zu setzen und eine neue, digitale Partizipationsplattform zu entwickeln. Diese soll im Sommer 2025 fertig gestellt werden.

Sie können sich auf dieser niederschwelligen digitalen Plattform politisch äussern. Das kann zu Fragen sein, die die Gemeinde betreffen, wenn es etwa um die Umgestaltung eines Schulhofs geht. So lassen sich hoffentlich auch diejenigen Jugendlichen erreichen, die sich in einem analogen Umfeld weniger beteiligen. Damit werden neue Formen der politischen Partizipation möglich.

Besonders interessant ist ein Beispiel, das die Abwanderung von Jugendlichen aus ländlichen Gebieten aufgreift. Das ist ein reales Problem im physischen Raum. Eine Partnereinrichtung ist jetzt dabei, eine digitale Plattform zu entwickeln, auf der Jugendliche ihre Aktivitäten und Hobbies präsentieren und sich lokal vernetzen können. Wenn ein Jugendlicher beispielsweise gerne mit VR-Brille Drohne fliegt, was ja zum Teil auch argwöhnisch beobachtet wird, kann er sich über die Plattform mit Gleichgesinnten vernetzen. Solche kleinen Anstösse der digitalen Jugendarbeit können den ländlichen Raum für die Jungen attraktiver gestalten.

Ich denke, Erwachsene sollten wieder stärker versuchen, mit Jugendlichen in Austausch zu treten, zu verstehen, was sie erleben, Einblicke in ihre Lebenswelten zu erhalten. In unserem Projekt haben wir gesehen, dass Jugendliche sehr offen dafür sind, ihre Fragen, Herausforderungen oder auch ihre positiven Erlebnisse mit Erwachsenen zu diskutieren. Erwachsene sollen sehen, dass das keine «Lost Generation» ist, sondern eine Generation, die sich diese Medien aktiv aneignet und aktiv mit ihnen sozial interagiert. Es wäre wünschenswert, dass Erwachsene sich selbst ein bisschen dafür öffnen würden.