Neue Ideen gegen den Pflegenotstand

In der Schweiz fehlt es an Pflegefachkräften. Dabei bleibt ein grosses Potenzial weitgehend ungenutzt: qualifizierte Pflegekräfte aus dem Ausland, deren Diplome oft nicht anerkannt werden. Forschende der Hochschule für Wirtschaft FHNW haben jetzt in einem Kooperationsprojekt untersucht, ob eine digitale Plattform den Weg für eine zielgerichtete Weiterbildung und Integration der ausländischen Pflegekräfte ebnen kann.

Wenn Gesundheitseinrichtungen zunehmend unter Personalknappheit leiden, sind neue Ideen gefragt. Denn die Zahlen lassen aufhorchen: Fast 6 000 Pflegefachpersonen werden allein im Kanton Aargau bis 2029 benötigt, voraussichtlich 1 660 Pflegefachkräfte werden fehlen. Die Angaben entstammen dem Nationalen Versorgungsbericht 2021 zum Gesundheitspersonal in der Schweiz und waren wegweisend für ein Projekt, das diesen Pflegenotstand ändern will: CareBridge. Die Expertin für Innovationsprojekte, Strategie und Start-up-Coaching, Olga Schibli, von der Hochschule für Wirtschaft FHNW hat gemeinsam mit dem Zürcher Unternehmen Muller Healthcare Consulting das Innosuisse-geförderte Projekt ins Leben gerufen. Ihr Ziel: ausländische Fachkräfte, die sowieso schon in der Schweiz leben, rekrutieren. «Es gibt zwar zahlreiche Absolventinnen und Absolventen aus dem Schweizer Bildungssystem, doch der Pflegeberuf als solches wird in der Öffentlichkeit bei uns nicht gut dargestellt», erklärt Schibli. «Die jungen Menschen hören von Dreischichtsystem, Überlastung und unzureichenden Löhnen, aber wenig davon, wie bereichernd der Pflegeberuf sein kann.» Hinzu kommt, dass temporäre Vermittlungsbüros qualifizierte Pflegekräfte von einem Einsatzort zum nächsten schicken, was zu weiterer Instabilität im Gesundheitssystem führt.

Hürden für ausländische Fachkräfte

Schibli hat bereits mehrere Kooperationsprogramme im Gesundheitswesen erfolgreich durchgeführt. Ihre Begeisterung steckt an, wenn sie auf die grösstenteils ungenutzte Ressource ausländischer Fachkräfte insbesondere aus Drittstaaten verweist, die bereits im Pflegeberuf gearbeitet haben. Deren Qualifikationen würden häufig im bürokratischen Dschungel der Anerkennung untergehen. «Die Anerkennungsprozesse ausländischer Diplome in der Schweiz sind so kompliziert, dass viele potenzielle Fachkräfte gar nicht erst den Schritt in die Schweizer Pflege wagen oder nur in tiefer qualifizierten Gesundheitsberufen wie Pflegehelfer oder Pflegehelferin arbeiten», bedauert Schibli.

«Es braucht kreative Ideen gegen den Pflegenotstand.»Olga Schibli, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Competitiveness and Communication der Hochschule für Wirtschaft FHNW

Um herauszufinden, wie Menschen mit ausländischem Hintergrund leichter in den Pflegeberuf einsteigen können, hat das Projektteam rund 30 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Migration, Integration, Betreuung, Ausbildung und Gesundheitsdienstleistungen interviewt. Schibli sagt: «Oftmals fehlen einfach geeignete Sprachkurse, Programme zur kulturellen Integration und gute Mentoring-Programme.» Ein weiteres Problem sei, dass insbesondere Frauen durch Betreuungsaufgaben in der Familie und fehlende finanzielle Unterstützung viel grössere Hürden hätten, sich weiterzubilden.

KI hilft bei Stellenbesetzung

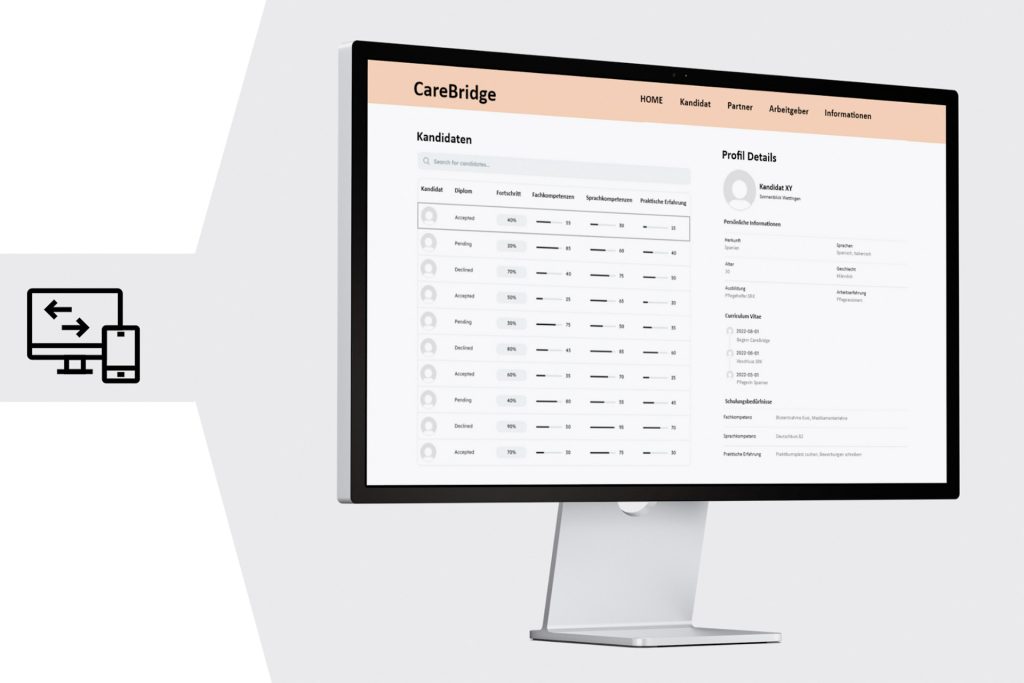

Das Projektteam setzt deshalb auf ein umfassendes Unterstützungsangebot für mögliche Kandidatinnen und Kandidaten. Eine benutzerfreundliche IT-Plattform und App soll es sowohl den beteiligten Institutionen als auch den potenziellen Pflegefachkräften erleichtern, den richtigen «Match» für eine offene Stelle zu finden – ähnlich wie bei einer Dating-App.

Schibli erklärt: «Neben einer Bestandsaufnahme des Bildungsniveaus beinhaltet unser Konzept unter anderem Unterstützung bei der Anerkennung der ausländischen Diplome, massgeschneiderte Fortbildungsangebote, Sprachkurse sowie die Bereitstellung von passenden Unterkünften. Die Spitäler oder Pflegedienste geben an, welche Qualifikationen gesucht werden.» Dann wird mithilfe künstlicher Intelligenz auf der digitalen Plattform eine sogenannte Gap-Analyse (auf Deutsch: Lückenanalyse) durchgeführt werden. Diese Analyse identifiziert, welche Qualifikationen einem Kandidaten oder einer Kandidatin für einen bestimmten Pflegeberuf noch fehlen, und schlägt gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten vor.

«Mit unserer Plattform wird beiden geholfen: Arbeitgebenden und Jobsuchenden.»Olga Schibli, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Competitiveness and Communication der Hochschule für Wirtschaft FHNW

Enge Kooperation mit relevanten Akteuren

Der Lösungsansatz von CareBridge klingt einfach und logisch. Doch die operativen und finanziellen Dimensionen sind gross. Deshalb wurde das Projekt von Anfang an in enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Akteuren entwickelt. Neben Spitälern, wie beispielsweise den Kantonsspitälern Aarau und Baden, Solothurner Spitäler AG, ZURZACH Care, Rehaklinik Bellikon, Pflegeheimen sowie der Spitex sind auch Gemeinden, Hilfsorganisationen und Ausbildungsinstitutionen eingebunden. Die enge Kooperation soll gewährleisten, dass die Plattform nicht als Konkurrenz zu bestehenden Angeboten wahrgenommen wird, sondern vielmehr als Ergänzung und Schnittstelle zwischen Ausbildung, Weiterbildung und direkter Arbeitsvermittlung dient.

Ziel ist es, ein Netzwerk aufzubauen, in dem sich alle Beteiligten gegenseitig unterstützen und einen Nutzen voneinander haben. Schibli sagt: «Wir stehen an einem wichtigen Wendepunkt. Es geht darum, nicht nur den akuten Mangel an Pflegefachkräften zu bekämpfen, sondern auch die Integration und Weiterqualifizierung von Menschen mit ausländischem Hintergrund nachhaltig zu fördern.»

Ende März 2025 wird das Projekt allen Beteiligten inklusive der Aargauer Kantonsregierung vorgestellt. Dann entscheidet sich, wie es mit CareBridge weitergeht. Schibli ist optimistisch. Da andere Kantone und Spitäler bereits Interesse angemeldet haben, will das Projektteam nun eine Lösung für die gesamte Schweiz entwickeln.

«Future Health» – eines von drei Zukunftsfeldern der FHNW

Im Rahmen ihrer Strategie FHNW 2035 wird die FHNW in den drei Zukunftsfeldern Future Health, Zero Emission und New Work ihre multidisziplinären Kompetenzen in den kommenden Jahren bündeln und ausbauen. Damit möchte sie in den gesellschaftlich relevanten Themenfeldern Arbeit, Gesundheit und Umwelt/Nachhaltigkeit neue Impulse für Lösungen zu aktuellen Problemfeldern der Wirtschaft und Gesellschaft geben.