4.5 Milliarden Messpunkte für die Barrierefreiheit

Für Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Gehstock sind Städte voller Hindernisse. Stufen, steile Wege oder unebene Pflastersteine erschweren die Fortbewegung. Ein Forschungsteam des Projekts DigitalCities4Us hat einen belebten Platz in Basel mit Laserscannern millimetergenau vermessen und daraus ein hochpräzises digitales Abbild erstellt, das Treppen, Steigungen, Schienen und Strassenbeläge zeigt. Es soll künftig die barrierefreie Navigation und die Planung des barrierefreien Umbaus öffentlicher Orte unterstützen.

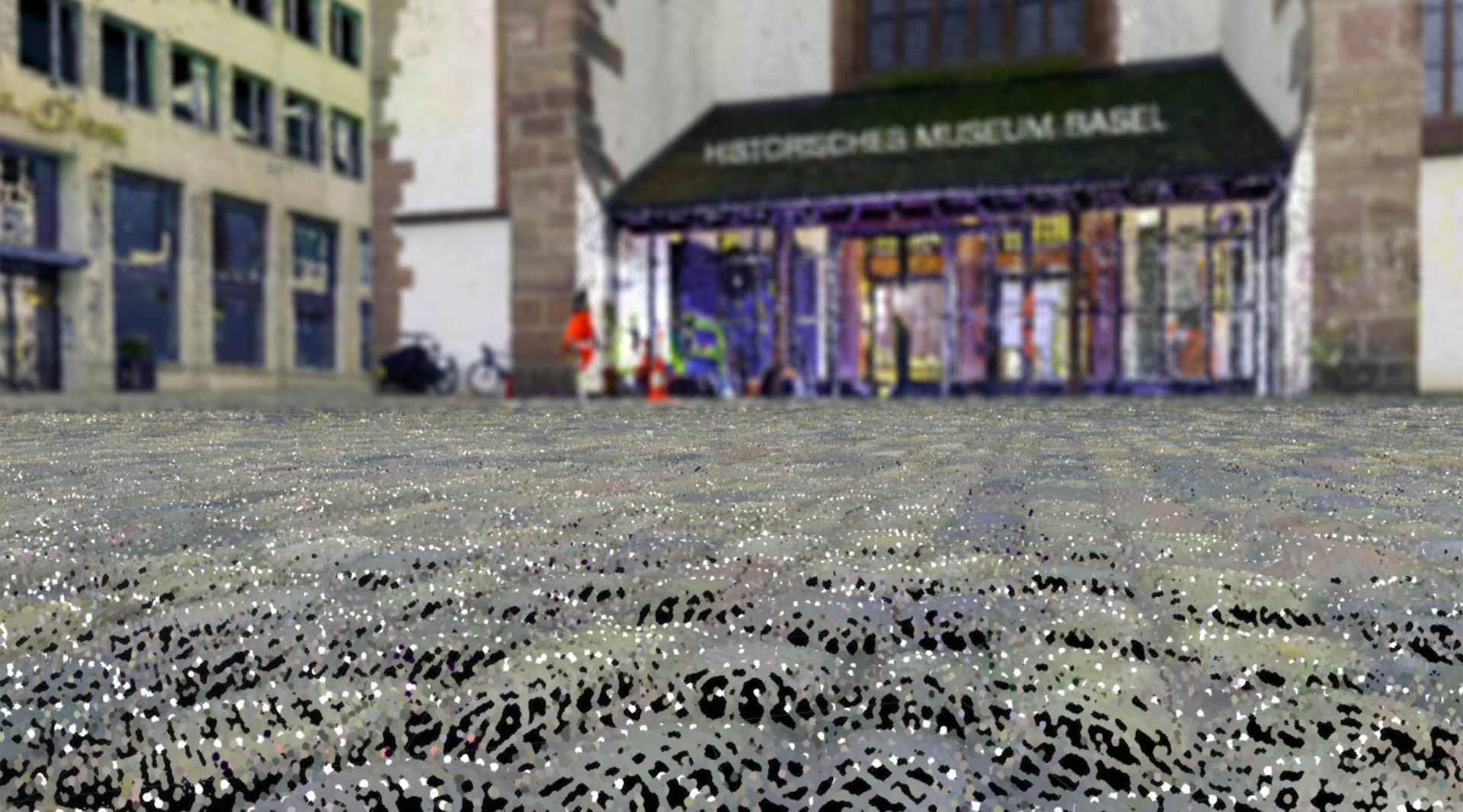

Wer den Barfüsserplatz in Basel als Fussgänger kennt, weiss um die Herausforderungen: Autos sowie acht Tramlinien durchqueren diesen beliebten Ort, an dem sich Restaurants, Museen und Geschäfte aneinanderreihen. Zudem ist er ein wichtiger Treffpunkt, wo regelmässig Märkte und andere Veranstaltungen stattfinden. In den nächsten Jahren soll der Platz neu geplant und schliesslich umgebaut werden. Die Weichen dafür sind gestellt.

«Bisher sind Städte meist nur da barrierefrei gestaltet, wo Gesetze und Normen es vorschreiben.»David Grimm, Professor für Geodätische Messtechnik und Geosensorik an der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW

Ein solcher Umbau eröffnet Chancen, zum Beispiel für eine barrierefreie Gestaltung. Doch um echte Inklusion im öffentlichen Raum zu erreichen, genügt es nicht, nur die Normen einzuhalten, meint David Grimm vom Institut Geomatik der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

«Was nützt es, wenn mobilitätseingeschränkte Personen an der neuen Strassenbahnhaltestelle des Barfüsserplatzes selbstständig aussteigen können, aber nicht weiterkommen?» Genau hier setzt das Team des Projekts DigitalCities4Us an. Mit präzisen, digitalen Abbildern öffentlicher Räume erfassen die Forschenden Barrieren wie Randsteine, Schwellen und Bodenunebenheiten – und schaffen damit eine Grundlage für wirklich inklusive Stadtplanung.

Digitale Zwillinge helfen bei der Stadtplanung

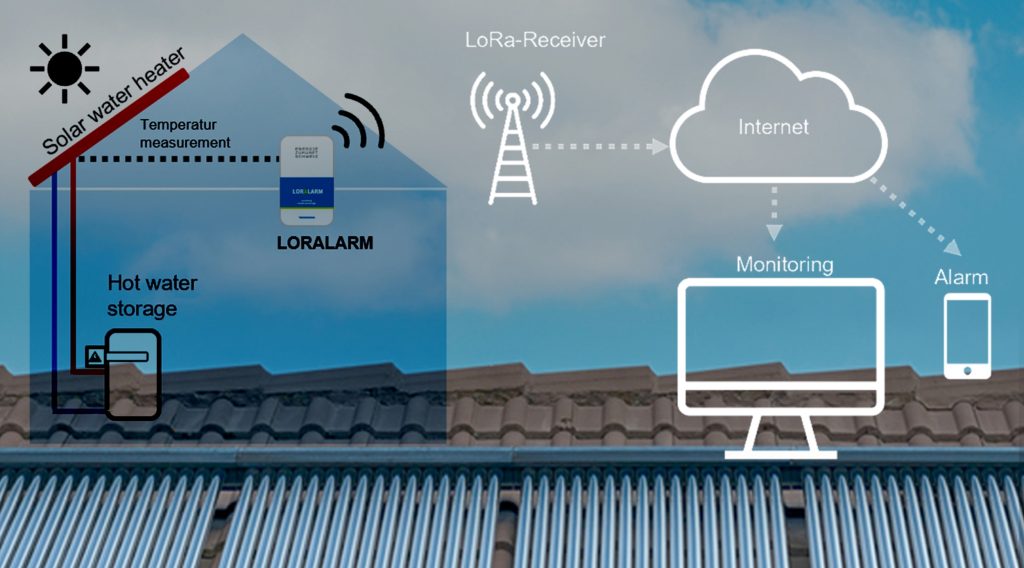

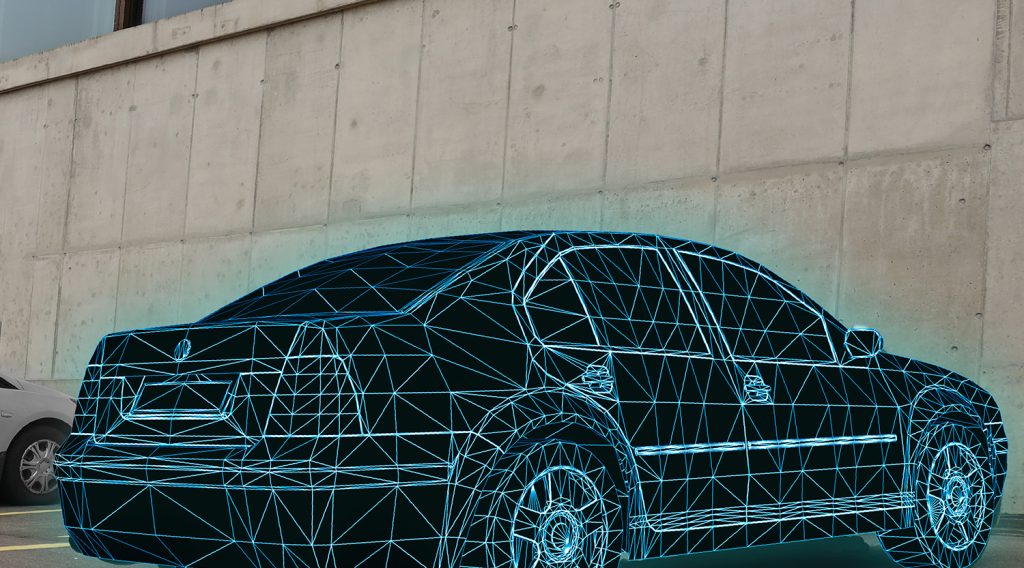

Digitale Kopien von realen Objekten und ihrer Umgebung sind in vielen Bereichen nützlich: Sie erlauben, die Objekte ortunabhängig zu erkunden und zu analysieren. Ausserdem lassen sich geplante Veränderungen virtuell testen, bevor sie umgesetzt werden. Das spart Zeit und Kosten, beispielsweise bei der Erweiterung von Industrieanlagen oder beim Umbau von Wohnsiedlungen zu klimaresilienten Stadtquartieren. Um die reale Welt präzise zu erfassen und ins Digitale zu übertragen, kommen meist 3D-Laserscanner zum Einsatz. Sie projizieren Laserlicht auf ein Objekt und messen anhand der Energie und Laufzeit des reflektieren Lichts die Distanz und Winkel zum Objekt. Sie interpretieren die Signale und erstellen daraus Punktwolken – eine Vielzahl digitaler Messpunkte, die zusammen ein dreidimensionales Abbild des Objekts ergeben.

«Für die meisten Anwendungen im Bereich von Innenstädten reicht eine Detailgenauigkeit von mehreren Zentimetern», sagt Grimm. «Doch inzwischen liefern die besten Laserscanner schon Auflösungen im Millimeterbereich.» Diese Fähigkeit nutzt das Forschungsteam des Projekts DigitalCities4Us, um die Zugänglichkeit von Städten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu verbessern. «Dank der hohen Detailgenauigkeit kann sogar die Rauigkeit von Strassenoberflächen digital abgebildet werden», erklärt Grimm. Schliesslich sind schon niedrige Schwellen oder Pflastersteine für manche Menschen Barrieren. Geomatikingenieur Grimm und seine Kollegin Susanne Bleisch leiten das Projekt, das von Hexagon, einem Anbieter von Präzisionstechnologien, finanziert und mit neuester Technologie unterstützt wird.

Der Barfüsserplatz als millimetergenaues 3D-Modell

In Absprache mit dem Kanton Basel-Stadt scannte das Forschungsteam am 23. Januar 2024 den gesamten Barfüsserplatz. Das Ergebnis: eine Datenwolke aus 4.5 Milliarden Messpunkten mit jeweils drei Koordinaten. «Um diese gewaltige Datenmenge zu verarbeiten und die Barrierefreiheit des Barfüsserplatzes automatisiert zu untersuchen, haben wir spezielle Programme entwickelt, die wir in eine Benutzeroberfläche integrierten», erklärt Stefan Eberlein, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW.

Barrierefreie Routenplanung

Mit dieser Benutzeroberfläche lässt sich analysieren, wie individuell barrierefrei bestimmte Routen sind. Im Mittelpunkt steht eine interaktive Karte. Auf dieser lässt sich eine Route einzeichnen, die gewählt werden soll, um eine bestimmte Stelle auf dem Barfüsserplatz zu erreichen oder ihn zu durchqueren. Anschliessend kann angegeben werden, welche Mobilitätseinschränkungen bei der Analyse berücksichtigt werden sollen. Dazu gehören zum Beispiel die maximale Stufenhöhe oder Steigung, die ein mobilitätseingeschränkter Mensch bewältigen kann. Weitere Fenster der Oberfläche zeigen das Ergebnis der automatischen Analyse, die Aufschluss darüber gibt, wie barrierefrei die gewählte Route für die jeweilige Person ist und wo Schwierigkeiten auftreten könnten.

«Wir konnten zeigen, dass sich mit Laserscanning und millimetergenauen 3D-Daten Methoden entwickeln lassen, um Städte barrierefrei zu planen und mobilitätseingeschränkten Menschen die individuelle Navigation zu erleichtern.»David Grimm, Professor für Geodätische Messtechnik und Geosensorik an der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW

Noch ist diese Benutzeroberfläche nur für Forschungszwecke geeignet. «Für den Einsatz in der Praxis müssen wir ihre Bedienung intuitiver gestalten und die Analyseergebnisse besser visualisieren», sagt Eberlein. «Ausserdem werden wir innerhalb des Projekts die Ergebnisse der Routenanalysen noch gemeinsam mit mobilitätseingeschränkten Personen in der Realität überprüfen.» Da die Projektlaufzeit im Sommer endet, werden es nur wenige Testpersonen sein. Ob es ein Folgeprojekt gibt, ist aktuell noch offen. Dennoch zieht Grimm ein positives Fazit: «Wir haben in diesem Pilotprojekt eindrucksvoll zeigen können, dass sich mit hochauflösenden 3D-Daten Methoden entwickeln lassen, um Städte barrierefrei zu planen und mobilitätseingeschränkten Menschen die individuelle Navigation zu erleichtern.»

Bald schon Routine?

Neben der Barrierefreiheit testete das DigitalCities4us-Team auch die Genauigkeit und Messgeschwindigkeit verschiedener Laserscan-Systeme – handgeführt, auf einem Auto oder auf einer Drohne montiert. «Obwohl die millimetergenaue Vermessung von Strassen und Plätzen jetzt noch sehr aufwendig ist, könnte ich mir angesichts der Geschwindigkeit der technischen Entwicklung bei den Laserscannern vorstellen, dass sie in zehn Jahren Routine ist», wagt Eberlein einen Ausblick.