Unfälle vermeiden – wie sich durch die Gestaltung des Strassenraums das Fahrtempo reduzieren lässt

Im Strassenbau sollen Markierungen, Verengungen oder Randstreifen das Tempo beeinflussen. Doch welche Gestaltungselemente auf und neben der Strasse sind besonders wirksam? Ein interdisziplinäres Team der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW untersucht diese Fragen mit sich ergänzenden Methoden.

Wer mit erhöhtem Tempo fährt, riskiert Unfälle und Personenschäden. Doch das schnelle Fahren beeinträchtigt die Gesundheit auch indirekt. Denn mit dem Tempo nimmt auch der Lärm zu, dem die Anwohnenden beispielsweise in der Nähe von Hauptverkehrsstrassen ausgesetzt sind. Laut dem Schweizer Bundesamt für Umwelt BAFU führt das bei ihnen unter anderem zu mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlafstörungen. Hinzu kommt, dass Autos mit Verbrennungsmotor auch mehr Schadstoffe ausstossen, je schneller sie unterwegs sind.

Schilder aufstellen genügt nicht

«Autofahrende wählen die Geschwindigkeit, die sie auf einer Strasse als angemessen erachten», sagt Dorothea Schaffner von der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW. «Schilder alleine reichen nicht, wenn beispielsweise eine Tempo 30 Strecke wie eine Hauptstrasse aussieht.» Mindestens genauso wichtig für die gefahrenen Geschwindigkeiten ist darum die Gestaltung des Strassenraums und wie ihn die Autofahrenden wahrnehmen. «Wenn wir eine Strasse bewusst geplant und sie beispielsweise mit Velospuren, Mittelstreifen oder Bäumen ausgestattet haben, merken die Autofahrenden später indirekt und ganz selbstverständlich, dass ein geringeres Tempo angemessen ist», erklärt die Forscherin. Wie gut diese unterschiedlichen Gestaltungselemente in der Schweiz wirken, war bislang nur wenig bekannt. Psychologin Schaffner und ein Team von verschiedenen Hochschulen der FHNW untersuchen deshalb, wie solche gestalterischen Veränderungen die Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs beeinflussen.

Einsatz von Virtual Reality

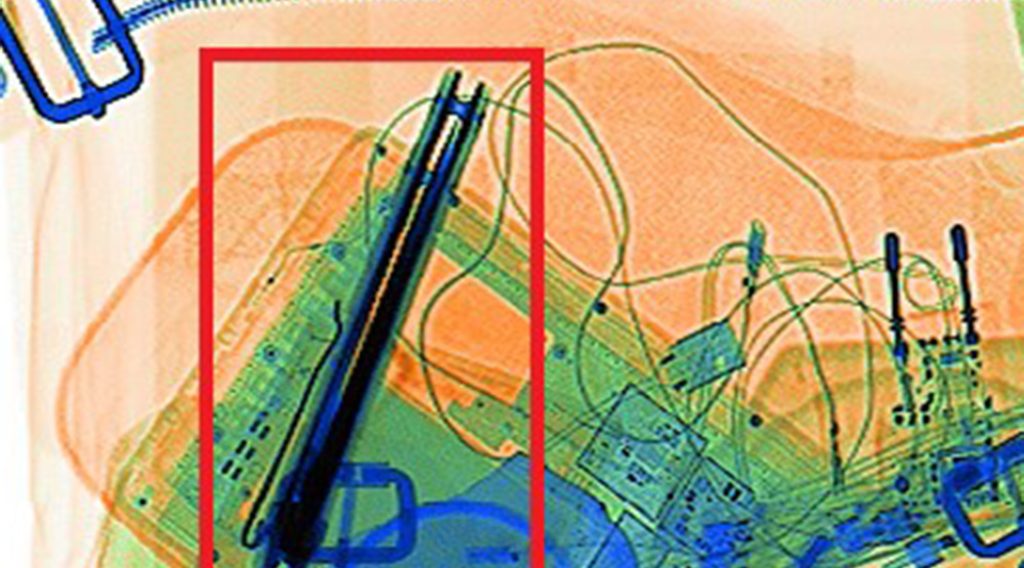

«Wir erforschen die Auswirkungen gestalterischer Massnahmen mit Hilfe einer Kombination von existierenden Daten aus verkehrsplanerischen Geschwindigkeitsmessungen, neuen, eigenen Messungen und Testfahrten auf einem Virtual-Reality (VR)-Fahrsimulator», sagt Verkehrsplaner Alexander Erath von der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW, der das Projekt gemeinsam mit Schaffner leitet.

Für den Einsatz des VR-Fahrsimulators gibt es mehrere Gründe: Erstens kann mit ihm das Fahrverhalten nicht nur punktuell wie bei realen Messungen, sondern auch auf ganzen Strecken untersucht werden. Zweitens können alle Testfahrten bei den gleichen Bedingungen – etwa dem gleichen Wetter oder der gleichen Zahl von Verkehrsteilnehmenden – durchgeführt werden. Drittens: «Mit dem VR-Simulator können wir auch die Wirkung von Gestaltungselementen testen, die in der Schweiz bislang nicht eingesetzt werden oder nicht zugelassen sind», sagt Madlaina Kalunder von der Hochschule für Technik FHNW .

Kalunder und ihr Team haben die virtuelle 3D-Welt für die Versuchsfahrten mit Hilfe von sogenannten prozeduralen Modellierungsansätzen erschaffen, die häufig in der Spielentwicklung zum Einsatz kommen. Kalunder erklärt: «Die Software arbeitet regelbasiert. Das heisst, wir haben zum Beispiel Regeln für typische Schweizer Strassenzüge und Bebauungen aufgestellt. Damit lassen sich die virtuellen Gebäude effizient in unterschiedlichen Varianten generieren, ohne dass wir diese zeitaufwendig einzeln programmieren müssen.» Damit in ihrem VR-Simulator Passanten die Strasse entlangspazieren und im Hintergrund Autos vorbeirauschen können, nutzte die Softwareentwicklerin und Spieledesignerin eine sogenannte Game-Engine – ein Programmiergerüst, um dreidimensionale Applikationen und Computerspiele zu entwerfen. Die Hardware für den Simulator stellte sie aus kommerziell erhältlichen Komponenten zusammen. Zum «Probefahren» braucht man dann nur noch eine hochwertige VR-Brille, einen leistungsstarken PC sowie Lenkrad und Pedale.

Sechzig Personen werden in den kommenden Wochen die virtuellen Teststrecken im Fahrsimulator befahren. Dabei achten die Forschenden insbesondere darauf, dass ihre Testpersonen die realen Verkehrsteilnehmenden gut abbilden, also zum Beispiel unterschiedlichen Altersgruppen angehören. Auch alle Geschlechter sollen repräsentativ vertreten sein. Denn zu homogene Testgruppen würden die Ergebnisse im Vergleich zum echten Strassenverkehr verzerren. Zudem müssen die Forschenden den Einfluss der sogenannten Simulator-Sickness berücksichtigen: So wird das Phänomen bezeichnet, dass es manchen Menschen im Simulator übel wird, ähnlich wie in einem Fahrgeschäft auf einer Chilbi.

Hunderte Messungen zusammengetragen

Derweil hat das Forschungsteam auch bereits vorhandene Messdaten, gewonnen an mehreren hundert Orten, zusammengetragen und dazu Variablen generiert, welche die Strassenraumgestaltung am jeweiligen Messort beschreiben. «Bei den Kantonen existieren viel mehr Geschwindigkeitsdaten, als wir erwartet hatten», sagt Alexander Erath, «diese stammen nicht von Radarfallen, sondern wurden im Rahmen von verkehrsplanerischen Analysen fallbezogen erfasst, aber bisher nicht gesammelt ausgewertet». Ausserdem haben die Forschenden an fünf Strassen zusätzliche Messungen durchgeführt, und zwar an jeweils zwei Stellen, die sich nur in wenigen Gestaltungselementen unterscheiden und höchstens 800 Meter voneinander entfernt liegen. Messungen an zwei Messstellen derselben Strasse sind besonders gut vergleichbar, weil jeder gemessene Verkehrsteilnehmende üblicherweise beide Stellen passiert.

Zu den vorläufigen Ergebnissen aus der Auswertung der Messdaten sagt Erath: «Bestimmte Zusammenhänge, die aus der Fachliteratur bekannt sind, bestätigen sich auch bei uns in der Schweiz: Breitere Fahrspuren sowie eine markierte Trennung der Fahrspuren führen zu höheren Geschwindigkeiten. Zudem wurde klar, dass insbesondere bei Strassen mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 20 oder 30 Kilometern pro Stunde die Bandbreite der gemessenen Geschwindigkeiten gross ist, also oft wesentlich schneller gefahren wird als erlaubt.» Andererseits seien die Geschwindigkeitsunterschiede, die durch die Gestaltungselemente bei Strassen mit Höchstgeschwindigkeit 50 km/h erzielt werden könnten, recht gering. «Die Signalisierung der Höchstgeschwindigkeit hatte für die betrachteten Messorte einen stärkeren Effekt», so Erath. Das Ideal einer selbsterklärenden Strasse, bei der jede Verkehrsteilnehmerin und jeder Verkehrsteilnehmer sozusagen automatisch und ganz ohne Schilderhinweise die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhält, kann bisher also kaum realisiert werden. Dafür bräuchte es grössere gestalterische Eingriffe als bisher.

Mit den nun laufenden VR-Reality-Experimenten werden die Forschenden noch mehr darüber erfahren, welche Gestaltungselemente sich am besten zur Geschwindigkeitsreduktion und damit zur Vermeidung von Unfällen und anderen Gesundheitsschäden eignen.