Was tun Schweizer KMU für die Gesundheitsförderung?

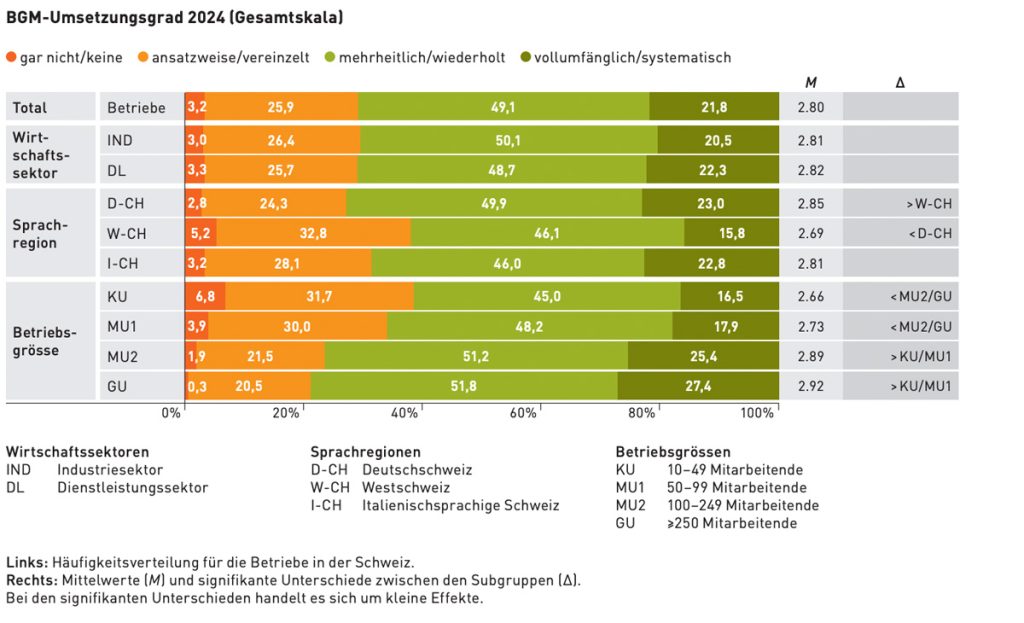

Arbeitsdruck belastet Gesundheit und Betriebe. Das BGM-Monitoring 2024 von Gesundheitsförderung Schweiz und FHNW zeigt: Über 70 Prozent der Schweizer Unternehmen ab zehn Mitarbeitenden setzen bereits gesundheitsfördernde Massnahmen um, doch noch bleibt Luft nach oben.

Leistungs-, Erwartungs- oder Termindruck: Das sind nur einige Stressfaktoren, die am Arbeitsplatz auftreten können. Mehr Belastung als Ressourcen – darüber berichten etwa drei von zehn Schweizer Erwerbstätigen. Arbeitsbezogener Stress ist nicht nur schlecht für die Gesundheit, sondern auch für die hiesige Wirtschaft. Auf rund 6,5 Mia. Franken werden die Kosten beziffert. Und genau hier setzt betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an, um Stressoren zu reduzieren und Resilienz zu stärken. Das Erfreuliche: Über 70 Prozent der Schweizer Betriebe ab zehn Mitarbeitenden sind sich der Relevanz des Themas bewusst und setzen zumindest einzelne Massnahmen zur Gesundheitsförderung konsequent um. Das zeigt das BGM-Monitoring 2024. Doch noch liegt viel ungenutztes Potenzial brach.

Dieser Meinung ist auch Andreas Krause. Der Co-Leiter des Instituts für Mentale und Organisationale Gesundheit an der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW, das auch das Monitoring durchgeführt hat, ordnet die Entwicklung ein: «Angesichts von Arbeitskräftemangel und rasantem Veränderungstempo ist Gesundheitsförderung auch ein betriebswirtschaftlicher Erfolgsfaktor.» Heisst: Unternehmen, die in diesen Bereich investieren, reduzieren Absenzen, stärken Bindung und bleiben attraktiv für Stellensuchende. Für Kleinbetriebe stellt das aufgrund von begrenzten Ressourcen eine Herausforderung dar. Hier sucht man zwar meist vergebens nach fachverantwortlichen Personen für BGM, was aber nicht heissen würde, dass dieses Thema ignoriert werde, erklärt der Professor. «Gesundheitsförderung wird dort stärker als Führungsaufgabe verstanden». Das kann beispielsweise mit dem Abholen eines Stimmungsbarometers, fair verteilter Arbeitslast oder bewusst geplanten Erholungsfenstern geschehen.

Von der Erkenntnis zur Umsetzung

Aber wo hakt es, wenn es darum geht, den arbeitsbezogenen Stress und damit die Kosten für die Schweizer Wirtschaft weiter zu mindern? Einfach gesagt – an Zeit, Budget und Zuständigkeit. Krause empfiehlt, auch kleineren Betrieben, eine fachverantwortliche Person zu benennen, selbst mit wenigen Stellenprozenten. Dann laufe deutlich mehr, systematischer und verlässlicher. Die Prioritäten zur BGM-Umsetzung in den Betrieben liegen laut Monitoring bei den Themen Stress, psychischer Gesundheit sowie bei Bewegung und Erholung.

Damit der Weg von der Einsicht zur Tat gelingt, bietet die FHNW niedrigschwellige Hilfen. Die Plattform «Gesunde KMU» versammelt reale Praxisbeispiele aus Schweizer KMUs, benennt das Problem, zeigt die Lösung mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und erklärt den Nutzen. Ergänzend unterstützt die HR-Toolbox von Gesundheitsförderung Schweiz Verantwortliche mit Hintergründen, Argumenten und konkreten Handlungsempfehlungen. «Wir bereiten Umsetzungsbeispiele verständlich auf – mit konkreten Anleitungen zum Nachahmen», sagt Krause. Zwei aktuelle Beispiele zeigen, wie pragmatische Lösungen im Alltag wirken. Beide stammen aus der Plattform «Gesunde KMU» und illustrieren unterschiedliche Hebel: Erholung und Planbarkeit.

Der Betrieb führt zwei formelle Pausen à 20 Minuten ein – fix um 10:00–10:20 und 16:00–16:20 Uhr, als Arbeitszeit angerechnet. Eine Desktop-Meldung erinnert alle, Ort ist die Cafeteria, Getränke und Früchte stehen bereit. 40–60 Mitarbeitende pausieren gleichzeitig. Effekt: spürbare Erholung bei konzentrierter Arbeit, besserer Wissenstransfer, schnellere Integration neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mehr Teamgefühl – mit minimalem Administrativaufwand.

Das Altersheim stellt die Schichtplanung auf einen zweimonatlichen Rhythmus um, erlaubt Einsatzwünsche und Schichttausch. Eine sogenannte «Freischicht» schafft Focus-Zeit ohne Unterbrechungen. Während dieser Schicht können die Abteilungsleitenden ihre Funktionsaufgaben wahrnehmen und tragen zivile Kleidung. Ergebnis im Einführungsjahr: Absenzen von 5,2% auf 1,8% reduziert, höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden, weniger Stress bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Umsetzung innerhalb von sechs Monaten, ohne direkte Kosten.

«Angesichts von Arbeitskräftemangel und rasantem Veränderungstempo ist Gesundheitsförderung auch ein betriebswirtschaftlicher Erfolgsfaktor.»Andreas Krause, Co-Leiter am Institut für Mentale und Organisationale Gesundheit

Die Beispiele zeigen, dass Gesundheitsförderung wirkt. Besonders, wenn man sie im Alltag verankert, betont Krause. Meist haben bereits scheinbar kleine, konsequente Schritte eine grosse Wirkung. Die Forschung liefert die Richtung, Praxisbeispiele und Tools senken die Hürden. So bleiben Betriebe leistungsfähig, attraktiv und reduzieren obendrauf noch Kosten.

«Future Health» – eines von drei Zukunftsfeldern der FHNW

Im Rahmen ihrer Strategie FHNW 2035 wird die FHNW in den drei Zukunftsfeldern Future Health, Zero Emission und New Work ihre multidisziplinären Kompetenzen in den kommenden Jahren bündeln und ausbauen. Damit möchte sie in den gesellschaftlich relevanten Themenfeldern Arbeit, Gesundheit und Umwelt/Nachhaltigkeit neue Impulse für Lösungen zu aktuellen Problemfeldern der Wirtschaft und Gesellschaft geben.