Mit Daten gegen das Zittern

Das typische Zittern von Parkinson-Betroffenen lässt sich mit der sogenannten Tiefenhirnstimulation unterdrücken. Die richtige Stelle dafür zu finden, ist heikel und bis heute werden die dafür relevanten Informationen während der OP von Hand notiert. Forschende der FHNW haben eine Methode entwickelt, den optimalen Stimulationsort auf einer 3-D-Karte des Gehirns darzustellen.

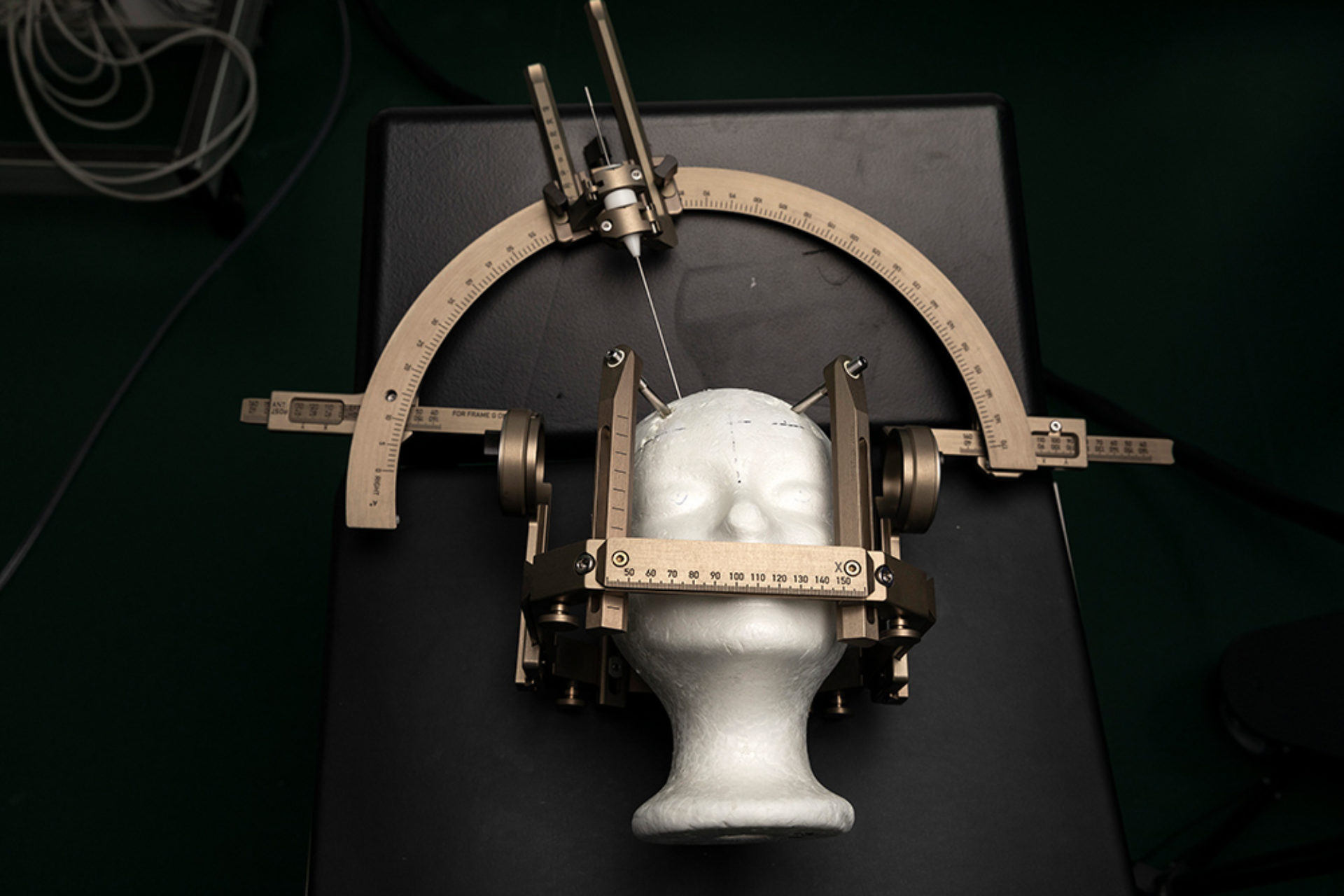

Ein kleines Loch wird in die Schädeldecke gebohrt, dann eine Elektrode ins Gehirn geschoben, die elektrische Impulse aussendet. Bei dieser langwierigen und anstrengenden Prozedur ist der Patient oder die Patientin meist bei vollem Bewusstsein. Die Neurochirurgin oder der Neurochirurg schiebt die Elektrode vorsichtig ins Gehirn und beobachtet, an welcher Stelle im Gehirn die Impulse am besten wirken: Wo wird zum Beispiel die Hand ruhiger, die sonst so zittert?

Die typischen Parkinson-Symptome entstehen, weil Zellen in jener Region des Mittelhirns abgestorben sind, die für die Kontrolle der Bewegungsabläufe zuständig ist. Die Tiefenhirnstimulation für Menschen mit Parkinson ist oft die letzte Hoffnung auf eine Linderung solcher Symptome. Die Herausforderung für das Ärzteteam ist es, den optimalen Ort für die Stimulation zu finden und Regionen zu vermeiden, bei denen Nebenwirkungen ausgelöst werden.

Moderne Methode, veraltete Datenerfassung

Dort, wo die Stimulation am wirkungsvollsten war, wird später eine Elektrode fix angebracht. Sie liefert dann, ähnlich wie ein Herzschrittmacher, permanent Impulse. Während der Implantation schreibt die Ärztin oder der Arzt von Hand das Wichtigste auf: die genaue Position für die Elektrode während der Tests, die Stromstärke und den Effekt auf die Symptome.

Dieses Vorgehen gehört möglicherweise bald der Vergangenheit an. Denn Simone Hemm-Ode vom Institut für Medizintechnik und Medizininformatik an der Hochschule für Life Sciences FHNW hat zusammen mit ihrem Team ein digitales Verfahren entwickelt, mithilfe dessen die Wirkung der Stimulation visuell dargestellt werden kann: die sogenannten Improvement Maps.

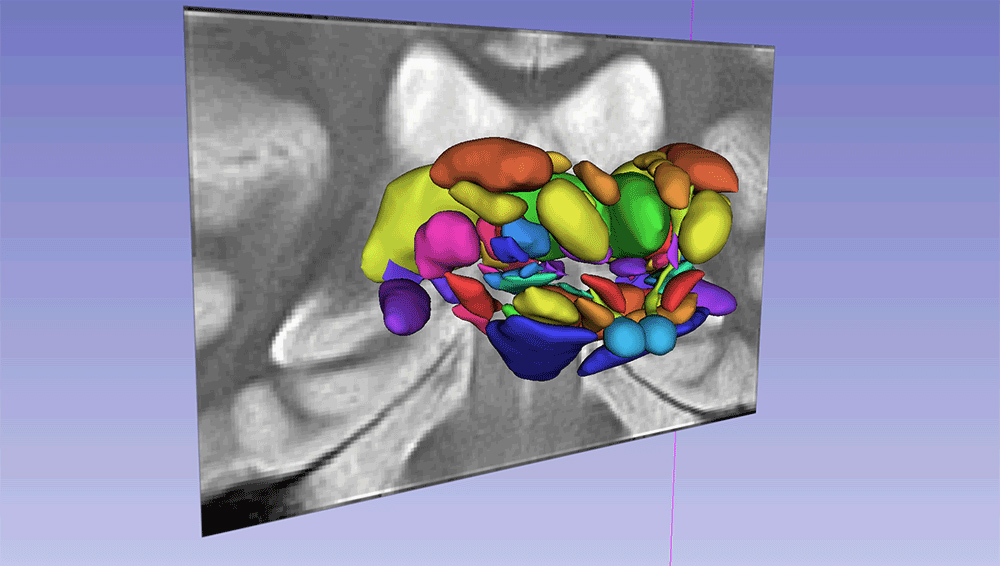

Dabei leuchten auf einer 3-D-Darstellung des Gehirns diejenigen Gebiete grün auf, bei denen die Elektro-Stimulation wirkt. «Je deutlicher sich die Symptome verringern, desto dunkler wird das grün», erklärt Hemm-Ode. Ermittelt wird dies mit einem Beschleunigungssensor, der während der Operation am Arm der Patienten befestigt ist. Er erfasst die Stärke des Zitterns während der Elektro-Impulse im Gehirn. Stellen, wo die Impulse Nebenwirkungen wie Sprach- oder Sehstörungen auslösen, werden rot markiert.

Im Januar hat das Team eine Studie mit Erkenntnissen zu der Methode veröffentlicht. Sie entstand in Zusammenarbeit mit Forschenden der schwedischen Universität Linköping und der französischen Universitätsklinik Clermont-Ferrand.

Symptome exakt messen statt bloss beurteilen

Die Idee für die Methode kam der Forscherin als Gast bei einem chirurgischen Eingriff. «Wenn man als Ingenieurin sieht, wie Neurochirurgen und Neurologen im OP-Saal vorgehen, fällt einem schnell einiges auf, das man verbessern könnte», sagt Hemm-Ode. «Die Ärzte geben eine Einschätzung ab, wie stark sich die Symptome verändern und fällen darauf ihre Entscheidung, wo die Elektrode platziert wird.» Das sei ein grosser Aufwand mit ungenauem Ergebnis. «Es ist sehr unbefriedigend», sagt Hemm-Ode.

Daraufhin hat sie 2011 einen Trend in der medizinischen Forschung vorweggenommen: die Quantifizierung von Symptomen. Sprich: Symptome werden direkt gemessen und in digitale Daten umgewandelt. Daraus sind dann die Improvement Maps entstanden. Heute spielen solche Verfahren vor allem bei dem Test der Wirksamkeit von Medikamenten und der Suche nach Biomarkern für bestimmte Krankheitsbilder eine so wichtige Rolle wie noch nie.

Die Improvement Maps mit ihren Farbcodes basiert auf individuellen Gehirn-Scans, die von den Patienten mittels Magnetresonanztomografie (MRT) und Computertomografie (CT) erstellt wurden. Die Qualität dieser Bilder hat sich im letzten Jahrzehnt stark verbessert. Das alles erleichtert die visuelle Darstellung und erhöht die Qualität der Resultate.

Als nächstes will die Forscherin herausfinden, ob es eine ideale Stelle im Gehirn für eine Stimulation gibt. Dazu wertet ihr Doktorand Dorian Vogel zurzeit visuelle Daten von 20 Patientinnen und Patienten aus und erstellt daraus einen sogenannten Gehirn-Atlas. «Wir wollen sehen, ob es einen Ort im Gehirn gibt, bei dem die Stimulation bei allen Patienten am besten wirkt», sagt Hemm-Ode. «Dieser Ort könnte dann als Planungshilfe für Eingriffe dienen. Vor allem für Neurochirurginnen und -Chirurgen, die noch nicht so erfahren sind».

Das längerfristige Ziel ist es, dass die Improvement Maps live während eines Eingriffs eingesetzt werden könnten, um die Elektrode optimal zu positionieren. Dafür muss die Wirksamkeit der Methode jedoch noch wissenschaftlich abgesichert werden. Simone Hemm-Ode plant eine Studie, bei der sie die Improvement Maps direkt mit der herkömmlichen Methode der handschriftlichen Notizen vergleicht.

Simone Hemm-Ode ist überzeugt, dass ihre datengestützte Methode diesen Qualitätsbeweis erbringen kann und die Behandlung verbessern wird. «Schon während der klinischen Studie war das Interesse der Chirurgen an den Improvement Maps gross», berichtet sie. «Von dem Moment an wussten wir: Nicht nur der Bedarf dafür ist da, auch wurde der Nutzen von den potenziellen Anwenderinnen und Anwendern erkannt.»